27 novembre 2025

Prendre en compte la justice et l’équité dans l’adaptation aux changements climatiques I Vitrine sur le parcours de Pascale Chagnon

Pascale Chagnon mène un doctorat en aménagement du territoire et développement régional (ATDR) sous la direction de Geneviève Cloutier (membre régulière, ÉSAD) et la codirection de Sophie L. Van Neste (INRS). Passionnée d’aménagement, elle s’intéresse particulièrement aux dimensions sociales de l’adaptation aux changements climatiques. Découvrez le parcours de cette étudiante engagée !

Qu’est-ce qui t’a amené à réaliser des études supérieures?

En fait, ce n’était pas quelque chose que j’avais planifié. Lors de mon baccalauréat en environnement, je me suis vite rendue à l’évidence que j’allais devoir effectuer une maîtrise si je voulais avoir un poste qui m’intéressait vraiment dans ce domaine. Je me suis orientée vers la discipline de l’aménagement du territoire suite à un échange en Louisiane pendant mon baccalauréat. Lors de mon séjour, j’ai été frappée de voir plusieurs quartiers de la Nouvelle-Orléans encore décimés, même 15 ans après le passage de l’ouragan Katrina. C’est à ce moment que j’ai réalisé que les questions d’urbanisme et d’aménagement m’interpellaient. Au départ, je me suis inscrite à la maîtrise professionnelle. C’est finalement en réalisant une recherche dirigée sur la question de l’équité dans l’adaptation aux changements climatiques (CC) que j’ai eu la piqûre pour la recherche.

Sur quoi porte ta thèse ?

J’ai été exposée à la nature dès mon plus jeune âge, donc la question des CC m’a toujours intéressée. Bien avant mon baccalauréat, je savais que je souhaitais pouvoir contribuer à la lutte, puis éventuellement à l’adaptation aux CC.

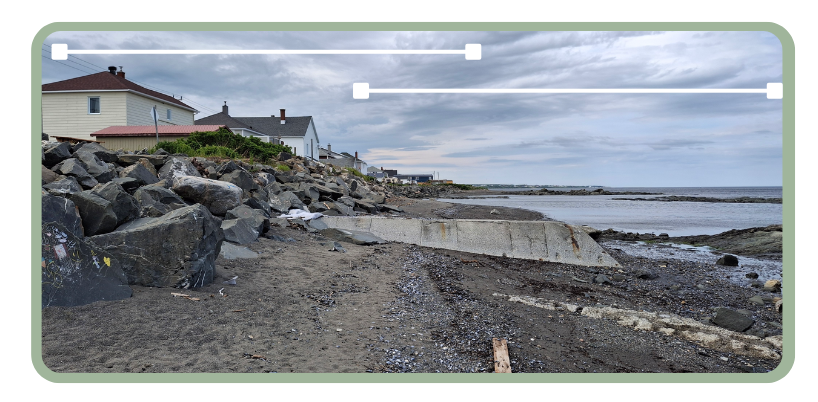

Mon projet porte sur la prise en compte de la justice et de l’équité dans les démarches de relocalisation résidentielle en contexte d’inondation. Je m’intéresse au cas de Matane (Bas-St-Laurent) et celui de Rigaud (Montérégie). Je me questionne sur la manière dont les relocalisations, qui ont eu lieu dans ces deux villes (Matane en 2018, Rigaud en 2017 et 2019), ont été menées. Il faut dire que le contexte n’est pas le même dans ces deux localités : du côté de Rigaud, on parle d’inondations fluviales et, du côté de Matane, il s’agit plutôt de submersion côtière. Je cherche dans le cadre de mes travaux à comparer la manière dont les relocalisations ont été orchestrées en essayant de comprendre comment les processus de relocalisations pourraient être plus fluides, justes et équitables.

La justice sociale vise la distribution des ressources de façon équitable à travers les populations, de façon à réduire les inégalités, ainsi que l’implication des voix et opinions de tous dans les prises de décision, particulièrement celles des populations marginalisées et historiquement mises de côté, de façon à réparer ces torts. Dans ma thèse j’évalue les composantes distributive, procédurale et de reconnaissance de la justice, mais la littérature en comporte bien d’autres. Afin de mener à bien mes travaux, j’effectue des entrevues individuelles avec les acteurs des milieux : des fonctionnaires, des professionnels des MRC, de la santé publique, de la sécurité civile, des urbanismes, des citoyens, etc. Ces entrevues sont combinées à un peu d’observation de la démarche du Cadre de Prévention des Sinistres (CPS) qui est en cours à Matane et qui me permet d’évaluer le processus actuel.

Quelles observations peux-tu tirer jusqu’à maintenant de tes travaux ?

Je remarque que la littérature disponible sur la question de la relocalisation en contexte d’inondation provient principalement des États-Unis. Certains concepts très présents dans cette littérature ne sont pas applicables ou mobilisables au Québec. Par exemple, aux États-Unis, la question raciale est incontournable alors qu’elle pourrait difficilement être traitée à Matane. En fait, je dirais même qu’il y a tout un travail à faire pour le développement de la littérature sur la relocalisation liée aux inondations en contexte québécois ! D’autant plus qu’un élément majeur, la question des locataires-propriétaires, est presque complètement délaissé dans la littérature et dans les programmes en place.

Matane, 2025. Crédits: Pascale Chagnon.

Quelles pistes aimerais-tu explorer dans des recherches futures ?

J’ai une certaine fascination pour ce qui se passe dans certains pays lointains. Certaines îles du Pacifique comme Fidji, Vanuatu, Tuvalu, etc., sont en première ligne face à la montée des eaux. Ultimement, ces dernières risquent la disparition complètement, forçant des populations entières à la relocalisation.

Comment évalues-tu la contribution de tes recherches sur l’évolution des débats publics en aménagement?

Chose certaine, les changements climatiques vont provoquer de plus en plus de relocalisations. On ne pourra pas y échapper… J’aimerais que mes travaux puissent orienter les programmes d’adaptation aux inondations de manière à les rendre plus équitables. Actuellement, les programmes bougent en fonction du politique, d’un gouvernement à l’autre, mais aussi en fonction des mouvements de personnel au sein des municipalités. Je souhaite que mes travaux fournissent des balises claires pour les prochaines moutures des programmes, une assise permettant d’établir une liste d’incontournables pour favoriser l’équité dans les démarches.

Comment te décrirais-tu comme chercheuse ?

Je suis une personne ordonnée, curieuse, avec une bonne capacité d’adaptation. Comme je m’intéresse aux questions de la justice et de l’équité, c’est sûr que j’adopte un angle critique dans mes travaux. Je suis aussi quelqu’un de très impliqué dans toutes sortes d’initiatives. À côté de mon doctorat, je travaille notamment, au sein du Labo Équité-Climat. Le laboratoire s’intéresse à la question de l’équité dans les démarches d’adaptation aux changements climatiques. L’objectif du laboratoire est de créer une boîte à outils pour les acteurs et actrices du milieu afin de leur permettre de mieux prendre en compte l’équité dans les démarches climatiques. Il s’agit pour moi d’une belle opportunité pour travailler la question de l’équité sous d’autres coutures au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui souhaite entamer des études supérieures ?

Mon premier conseil : trouver une bonne direction (présente et compétente) ! Évidemment, c’est important de travailler sur un sujet qui nous intéresse… Toutefois, je suis d’avis que l’intérêt se développe aussi au fur et à mesure. De plus, le choix d’un sujet de recherche se fait souvent à tâtons, en discutant avec sa direction et par le biais d’opportunités qui se présentent parfois de manière inattendue. En gardant l’esprit ouvert, il est plus facile de se laisser surprendre !

Entrevue réalisée par Melina Marcoux, coordonnatrice du CRAD, 2025.

Pour consulter d’autres vitrines : Cliquez ici